カーボンナノチューブの新しい光機能「アップコンバージョン発光」の発見京都大学エネルギー理工学研究所 宮内 雄平

- 説明文

- 写真

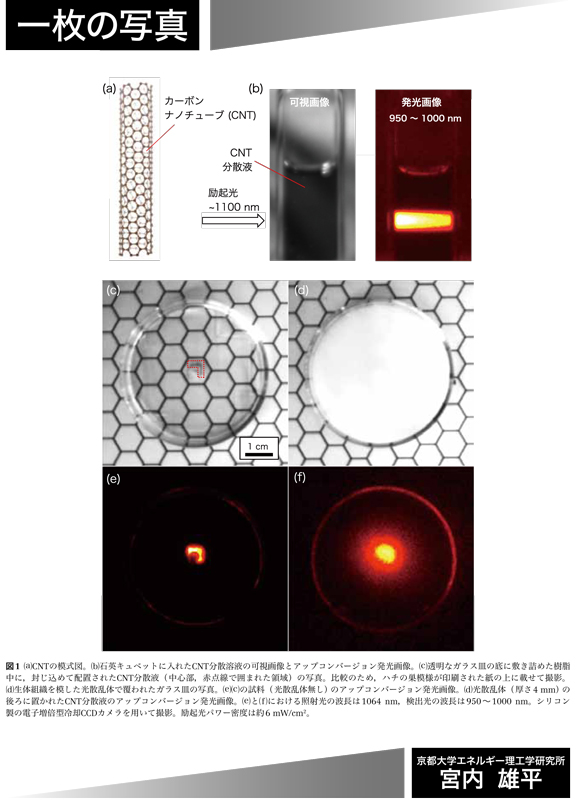

アップコンバージョン発光は,物質の光励起・発光過程において,吸収された光子よりも高エネルギー(短波長)の光子が放出される一見不思議な発光現象である。最近筆者らの研究グループは,近赤外波長領域の優れた蛍光発光体として知られ,生体組織内部の発光イメージングや生体埋込型光バイオセンサー等への応用が期待されているナノ炭素材料「カーボンナノチューブ(CNT)(図1(a))」が,比較的効率のよいアップコンバージョン発光を示すことを発見した1)。今回の研究では,図1(b)に示すように,直径0.8nm 程度のCNTの分散液に1100~1200nm 程度の波長の近赤外光を照射すると,波長が100~200nm程度短くなった950~1000nm程度の蛍光が得られることがわかった。また,詳細な実験と解析により,このアップコンバージョン発光が,欠陥などに由来する局所的な電子状態が埋め込まれたCNTにおけるユニークな励起状態ダイナミクスに起因することも明らかにしている。

従来,CNTの蛍光を用いた生体内部のイメージングには,800nm程度の波長の励起光の照射によって直径1nm程度のCNTから放出される波長1100~1300nm程度の蛍光発光が用いられてきた。波長700~1300nm程度までの近赤外の波長領域は「生体の窓」と呼ばれ,光が生体組織に遮られにくいため,マウスなどの実験動物体内の血管や臓器等の発光イメージングに最適と考えられている。しかしながら,波長1100nm以上の近赤外光は,広く普及しているシリコン製のCCDカメラでは捉えることができないため,蛍光の検出に高価なレアメタル化合物半導体材料で作られた特殊なカメラを準備する必要があった。ところが,アップコンバージョン発光を用いれば,利用する光波長領域を「生体の窓」領域内に保ったまま,励起光と蛍光の光波長を逆転させることができる。また,自家蛍光が生じないという大きなメリットもある。図1(c-f)は,実際に励起光として生体透過性の高い波長1100nm付近の近赤外光を使って,1000nm以下の短い波長の領域でCNTを光らせることで,厚い光散乱体の向こう側の透視発光画像を,広く普及しているシリコン製のCCDカメラで撮影できることを実証したものである。

今回の発見は,生体組織深部の低コスト発光イメージングや,生体埋込型光バイオセンサーなど,CNTの新たな光応用につながるものと期待される。

参考文献

1) N. Akizuki, S. Aota, S. Mouri, K. Matsuda, and Y. Miyauchi, Nat. Commun. 6, 8920(2015)

従来,CNTの蛍光を用いた生体内部のイメージングには,800nm程度の波長の励起光の照射によって直径1nm程度のCNTから放出される波長1100~1300nm程度の蛍光発光が用いられてきた。波長700~1300nm程度までの近赤外の波長領域は「生体の窓」と呼ばれ,光が生体組織に遮られにくいため,マウスなどの実験動物体内の血管や臓器等の発光イメージングに最適と考えられている。しかしながら,波長1100nm以上の近赤外光は,広く普及しているシリコン製のCCDカメラでは捉えることができないため,蛍光の検出に高価なレアメタル化合物半導体材料で作られた特殊なカメラを準備する必要があった。ところが,アップコンバージョン発光を用いれば,利用する光波長領域を「生体の窓」領域内に保ったまま,励起光と蛍光の光波長を逆転させることができる。また,自家蛍光が生じないという大きなメリットもある。図1(c-f)は,実際に励起光として生体透過性の高い波長1100nm付近の近赤外光を使って,1000nm以下の短い波長の領域でCNTを光らせることで,厚い光散乱体の向こう側の透視発光画像を,広く普及しているシリコン製のCCDカメラで撮影できることを実証したものである。

今回の発見は,生体組織深部の低コスト発光イメージングや,生体埋込型光バイオセンサーなど,CNTの新たな光応用につながるものと期待される。

参考文献

1) N. Akizuki, S. Aota, S. Mouri, K. Matsuda, and Y. Miyauchi, Nat. Commun. 6, 8920(2015)

![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)