セミナーレポート

誰にでも分かる,サービス現場でのユーザー特性の画像センシング技術 ~ユーザーの体形,運動,行動センシング~産業技術総合研究所 持丸 正明

本記事は、画像センシング展2011にて開催された特別招待講演を記事化したものになります。

人間の体形をわずか20個のデータで表現

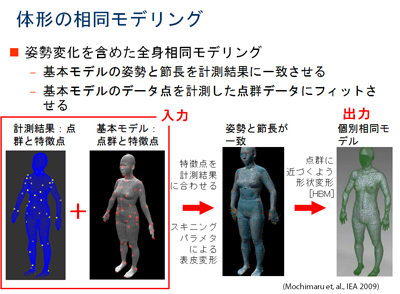

今日は,測定からサービスに至る話を二つほど紹介したいと思います。一つめは「体の形」,もう一つは「動き」の話です。まず,体の形についてですが,レーザー光あるいはパターン光を当てて対象物の形を測る技術は以前からあり,最近ではずいぶん洗練され,ボディースキャナーやフットスキャナーによっていろいろな人体の形が測れるようになっています。こういう機械は,すでに研究室を越えて店舗に入り始め,たくさんのデータが集まっているのが実情です。この集まったデータをどうするかということが次のステップになっています。まず,“データ”と“コンテンツ”について説明します。“データ”は,計測器によって計れるもののことです。データをたくさん持っていることは幸せなことではなく,実は全く不幸せなことなのです。何も使わない土地をたくさん持っていることと同じです。固定資産税をたくさん払わなければなりません。これはただの負債です。データがもし個人情報ならば,さらにサーバーのセキュリティーも問題になります。ただし,データを何かに利用できるのなら話は別です。例えば,土地の上に駐車場を作って料金収入が得られるなら,その土地は負債から資産に変わります。データをモデル化して何かに利用できるようになれば,それを“コンテンツ”と呼ぶことができます。データに価値が備わったということです。われわれの仕事は,この「集まってしまった」データをどうやってコンテンツ化するかということです。そのキーになるのがデジタルヒューマンモデルです。専門的には「相同モデル」や「Homologous modeling」と呼んでいます。 ボディースキャナーなどのデータを使ってAさんとBさんを比べようとする時,せっかく100万円もする機械を使っているのですから,巻き尺で測れるような胴囲程度のものを比較するのではなくて,得られた立体データのままいろいろ比較してみたいですよね。そこで,最初にお見せしたDhaibaというモデルが登場します(図2)。

この人形は16,808個の頂点でできています。「何番目の頂点が右肩」,「何番目の頂点が左肘」と全部決まっています。これが測定されたAさんに「乗り移る」わけです。解剖学的に点を対応付けて,まずは節の長さと姿勢を合わせます。それから個々の節の形を膨らませたり痩せさせたりしながら,ちょうどAさんに合うようにフィットさせます。そうすると,どんな人間を測っても,必ず16,808個の頂点が解剖学的に対応するようになります。

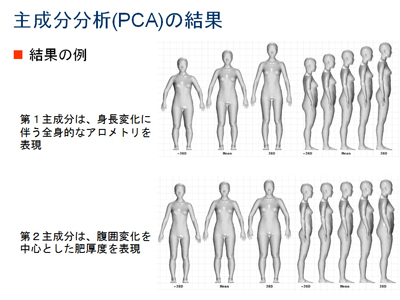

こういうことができると,至極簡単に人間同士を比較できるようになります。いろいろな個人をこのDhaibaが表現できるようになると,16,808個の頂点の座標(x,y,z),すなわち45,000個くらいの数字でどんな人間の体も表せることになります。45,000の要素からなるベクトルを1,000人の日本人で測ったら,45,000×1,000という行列ができ,これが日本人の体形のばらつきを表した行列になります。しかし,確かに皆さんの体形はいろいろと違いますが,実は45,000ほどの違いはありません。われわれの個人差はもっと圧縮できるはずなのです。そこで,主成分分析を使ってこの行列を圧縮すると,日本人の体形の個人差はたった20個の主成分で表せることが分かります。

図3 主成分分析の結果

この手法のことをわたしは「決定論+確率論モデル」と表現しています。例えば,流体力学という学問は支配方程式が分かっていて,厳密なコンピューターシミュレーションを実行できれば,計算時間はかかっても現象をある程度再現することができます。同じように,人間の場合も解剖学はもう100年も200年も前から進んでいますし,幾何学もよく分かっています。しかし,皆さんの体つきに個人差があるということについては,数学的な支配方程式も,定量的な因果関係もよく分かっていません。でも,体形さえ測ってしまえば,どの程度の個人差を作るかどうかは,数学的に簡単に表現できます。これは確率表現ですね。従って,このようにすでに決定論的に分かっているところはしっかりしたモデルを作って,まだ支配方程式が分からないところは実際の人間のデータを取って確率的に表現する。こういう方法によって,個人差や状態差,条件差というような,まだ科学で十分に解明されていないものもデジタルヒューマンモデルとして表現していこうと考えています。

<次ページへ続く>

産業技術総合研究所 持丸 正明