屈折望遠鏡の色収差東京工業大学 松谷 晃宏

- 説明文

- 写真

「第9 光の鉛筆」に屈折望遠鏡の色収差についての記述がある1)。図や計算もあって少し長くなるので,抜き出して説明すると次のようになる。

天体望遠鏡の最大の効用は肉眼では見えない暗い星を見せてくれる点にある。その能力は対物レンズや対物鏡の口径を大きくすることによって向上するけれども,同時に収差や製作誤差による像の劣化も増大する。単レンズにおいては最も有害な収差は色収差である。クラウンガラスの典型であるBK7のレンズの場合,可視光域で影響を最低にとどめるためには,f’を後側焦点距離,Dをレンズの有効径(それぞれ単位はmm)として,次式を満足しなければならない。

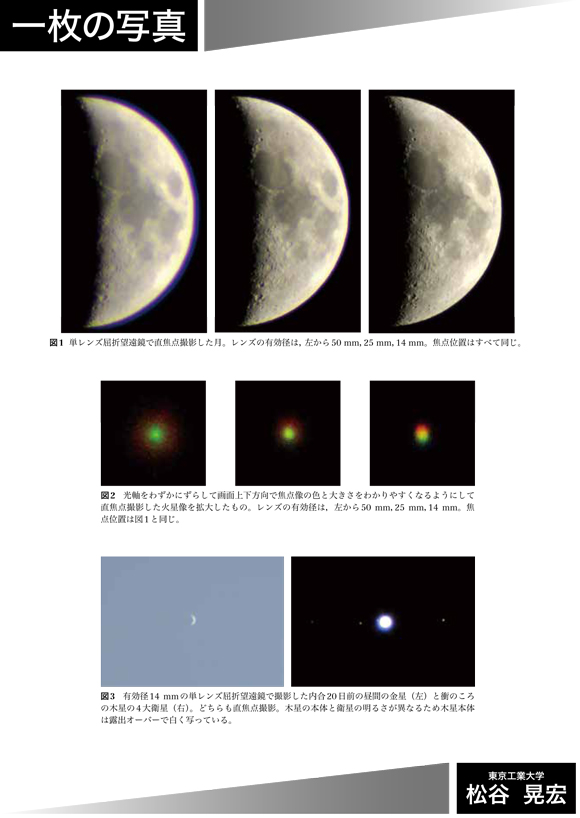

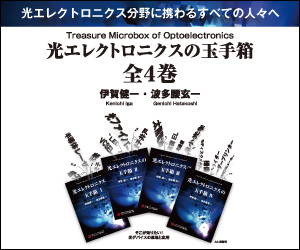

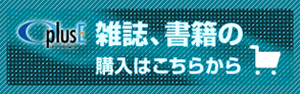

f’=3.90D²

それでは実験してみよう。まず対物レンズが単レンズの望遠鏡を作る。直径50mm,焦点距離800mmのBK7の平凸レンズ1枚を用意して,しっかりした紙筒の先端の中心に合わせて固定し,筒の内部には黒画用紙をまるめて入れておく。図1は,この単レンズの対物レンズのみで撮影した月の写真である。焦点はレンズ交換式アドバンストカメラの液晶画面を肉眼で見ながら月面のクレーターで合わせた。有効径50mmの単レンズでは青色から赤色にいたる色収差がよくわかる。有効径を25mmに絞ると色収差は激減して月の縁に少し残る程度になる。上式に従って有効径を14mmに絞ると肉眼では色収差はほとんど認められなくなる。図2は,同夜に見えていた火星を図1と同じ焦点位置で撮影して拡大した写真である。火星は赤い色のはずなのに,有効径50mmの単レンズでは中心の緑色の像の周りに大きな赤色の広がりがある。これは色収差のために緑色と赤色の波長で焦点位置が異なるためである。緑色で焦点が合っているのは視感度に起因するものだ。有効径を絞ると赤色の広がりは小さくなる。光軸をわずかにずらして画面上下方向で焦点像の色と大きさをわかりやすくなるように撮影してみると,有効径14mmでは赤色の像は緑色の焦点像とほぼ同じ大きさとなる。光軸が正しければ可視光のすべての色が重なるわけだから,上式の妥当性を確かめたことになる。図3は,有効径14mmの単レンズで観察した内合20日前の金星と衝のころの木星である。これほど小さな単レンズの望遠鏡でも,金星の満ち欠けや木星の4大衛星がわかる。G. Galileiもこのような小さな単レンズの望遠鏡で天体を観察していた。そう思いながら観察していると,ちょっとした感動とともに知的好奇心も刺激される。理屈ではわかっていても,「実際はどうなっているのか」ということを自分の目で確かめてみるのはとても大切なことである。

参考文献

1)鶴田匡夫,第9 光の鉛筆,アドコム・メディア,pp. 425-428(2012)

天体望遠鏡の最大の効用は肉眼では見えない暗い星を見せてくれる点にある。その能力は対物レンズや対物鏡の口径を大きくすることによって向上するけれども,同時に収差や製作誤差による像の劣化も増大する。単レンズにおいては最も有害な収差は色収差である。クラウンガラスの典型であるBK7のレンズの場合,可視光域で影響を最低にとどめるためには,f’を後側焦点距離,Dをレンズの有効径(それぞれ単位はmm)として,次式を満足しなければならない。

f’=3.90D²

それでは実験してみよう。まず対物レンズが単レンズの望遠鏡を作る。直径50mm,焦点距離800mmのBK7の平凸レンズ1枚を用意して,しっかりした紙筒の先端の中心に合わせて固定し,筒の内部には黒画用紙をまるめて入れておく。図1は,この単レンズの対物レンズのみで撮影した月の写真である。焦点はレンズ交換式アドバンストカメラの液晶画面を肉眼で見ながら月面のクレーターで合わせた。有効径50mmの単レンズでは青色から赤色にいたる色収差がよくわかる。有効径を25mmに絞ると色収差は激減して月の縁に少し残る程度になる。上式に従って有効径を14mmに絞ると肉眼では色収差はほとんど認められなくなる。図2は,同夜に見えていた火星を図1と同じ焦点位置で撮影して拡大した写真である。火星は赤い色のはずなのに,有効径50mmの単レンズでは中心の緑色の像の周りに大きな赤色の広がりがある。これは色収差のために緑色と赤色の波長で焦点位置が異なるためである。緑色で焦点が合っているのは視感度に起因するものだ。有効径を絞ると赤色の広がりは小さくなる。光軸をわずかにずらして画面上下方向で焦点像の色と大きさをわかりやすくなるように撮影してみると,有効径14mmでは赤色の像は緑色の焦点像とほぼ同じ大きさとなる。光軸が正しければ可視光のすべての色が重なるわけだから,上式の妥当性を確かめたことになる。図3は,有効径14mmの単レンズで観察した内合20日前の金星と衝のころの木星である。これほど小さな単レンズの望遠鏡でも,金星の満ち欠けや木星の4大衛星がわかる。G. Galileiもこのような小さな単レンズの望遠鏡で天体を観察していた。そう思いながら観察していると,ちょっとした感動とともに知的好奇心も刺激される。理屈ではわかっていても,「実際はどうなっているのか」ということを自分の目で確かめてみるのはとても大切なことである。

参考文献

1)鶴田匡夫,第9 光の鉛筆,アドコム・メディア,pp. 425-428(2012)

![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)