第13回 太陽の贈り物シリーズ part 2 U・F・Oと巨石遺跡―黒い森からブルターニュへ

太陽と水

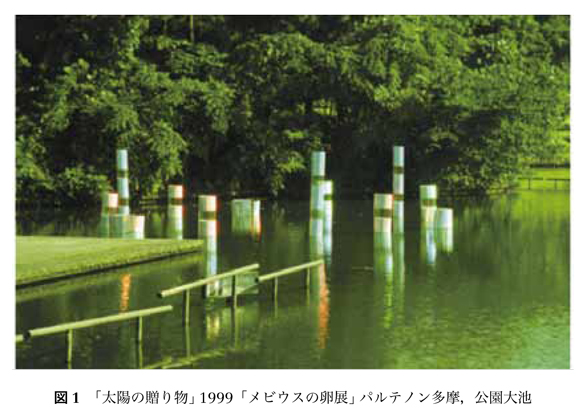

「太陽の贈り物」シリーズの最初の作品の体験から,太陽と水の組み合わせの面白さにすっかり魅せられた私は,その後,機会あるごとに水上の野外インスタレーションを試みた。1998年,1999年と引き続きパルテノン多摩で開催された「メビウスの卵展」では,初回の1997年とは場所を変えて公園内の大池に「太陽の贈り物」シリーズを展開した。大池での最初の設置は遊歩道沿いに面した浅瀬の場所に,高さと直径が約20 cmの円筒オブジェ20個を直径6 mの円を描くように浮かべた。オブジェは単に浮かべるだけでは風に流されてしまう。まず定位置にアンカー(レンガ)を沈め,水上に浮かぶオブジェとアンカーを釣り糸で繋いだ。釣り糸にゆとりを持たせれば,オブジェは円周の定位置の近傍を一定の範囲で風にゆらゆら漂うといった具合である。設置には池の中に入っての作業となるが,幸い展覧会準備のためのスタッフが手助けしてくれて,自分での水中作業は免れることができた。展覧会がオープンして数日後,会場を回っていると,池の中のインスタレーションの形が少し変だ。よく見ると,遊歩道に一番近いオブジェが1個なくなっているではないか。アンカーをそのまま残し,釣り糸を切ってオブジェが盗られていた。水深はせいぜい30 cm程度の場所だが,わざわざ水の中に入ってまでも欲しかったのであろうか。たとえグレーティングホログラムであっても,どうもホログラムと名の付くものは盗まれる運命にあるらしいと気づかされた。この翌年,同じ大池の深い場所で設置したインスタレーションが図1である。直径30 cmの高さの異なる透明なポリカーボネートの円筒にグレーティングを帯状に巻き付けたオブジェを水面に浮かべた。

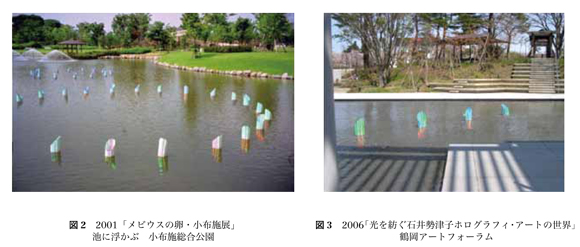

2001年の「メビウスの卵・小布施展」では小布施総合公園内の池にインスタレーションを試みた(図2)。直径30 cm,高さの異なる円筒を斜めにカットした形体のオブジェ約40個を池の真ん中に,直径約12 mと7 mの2つの円を描くように設置した。この時も,オブジェとアンカーを釣り糸で繋ぎ,アンカーを定位置に沈めるという作業が待っていた。そして,パルテノン多摩の「メビウスの卵展」の時と同じ準備スタッフが,またこのインスタレーションの設置を請け負ってくれた。この池の水深は,浅いところでも50~60 cm,深いところは70 cmを越えるという。さらに,鯉などの魚が放流されていて,魚たちの冬眠場所として,池の底の1か所,1坪ほどがさらに深くなっているとのことだった。漁師が着るような胸までの防水胴付き長靴を身にまとい作業に取り組んでもらったのだが,注意を怠ると危険を伴う作業に感謝の言葉しかなかった。インスタレーションの設置作業はほとんどの場合,私1人でできるものではなく,常にいろいろな人々の協力があって実現できるのである。水面に浮遊するオブジェは,風でほんのわずかに傾くだけでも一瞬でその色を変化させ,水面に反射していた別の色も同時に瞬時に変わる。そのため,固定されたオブジェとはまったく異なる効果を見せてくれる。風に吹かれて自然まかせ,気ままな色変化と言ったところであろうか。

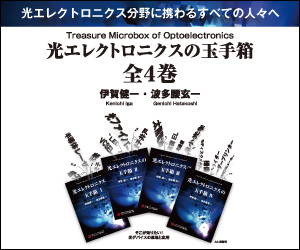

2001年の「メビウスの卵・小布施展」では小布施総合公園内の池にインスタレーションを試みた(図2)。直径30 cm,高さの異なる円筒を斜めにカットした形体のオブジェ約40個を池の真ん中に,直径約12 mと7 mの2つの円を描くように設置した。この時も,オブジェとアンカーを釣り糸で繋ぎ,アンカーを定位置に沈めるという作業が待っていた。そして,パルテノン多摩の「メビウスの卵展」の時と同じ準備スタッフが,またこのインスタレーションの設置を請け負ってくれた。この池の水深は,浅いところでも50~60 cm,深いところは70 cmを越えるという。さらに,鯉などの魚が放流されていて,魚たちの冬眠場所として,池の底の1か所,1坪ほどがさらに深くなっているとのことだった。漁師が着るような胸までの防水胴付き長靴を身にまとい作業に取り組んでもらったのだが,注意を怠ると危険を伴う作業に感謝の言葉しかなかった。インスタレーションの設置作業はほとんどの場合,私1人でできるものではなく,常にいろいろな人々の協力があって実現できるのである。水面に浮遊するオブジェは,風でほんのわずかに傾くだけでも一瞬でその色を変化させ,水面に反射していた別の色も同時に瞬時に変わる。そのため,固定されたオブジェとはまったく異なる効果を見せてくれる。風に吹かれて自然まかせ,気ままな色変化と言ったところであろうか。同様の形のオブジェは,2001年練馬区立美術館の企画展でも,玄関前に仮の水槽を作って展示された。また,2006年鶴岡アートフォーラムでの個展「光を紡ぐ-石井勢津子ホログラフィー・アートの世界」が開催された時は,建物の一部である人工池に展示された(図3)。水深が浅く,この時のオブジェは底面に固定されている。キルギスのイシク・クル湖でのエピソードの問題となったオブジェ(O plus E 2019年9・10月号)もこの形体である。

<次ページへ続く>

<次ページへ続く>

![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)